防災講座を開催してきました。

9月30日(土)に最終回の第三回目を開催しました。

第1回は地震、

第2回は水害、土砂災害の知識を学びました。

第3回は、「避難所の作り方、運営方法を学ぶ」とし、

避難者の受入や配置、避難所で起こる様々な出来事を

ゲーム感覚で学びます。

講師は防災危機管理課の方々です。

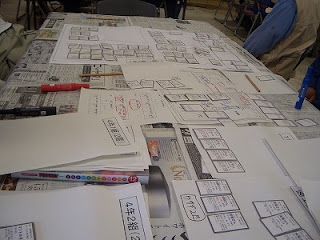

避難所運営ゲーム「HUG」を使い、

避難所を開設し、運営していくゲームです。

真冬の午後、大地震の発生です。

小学校で避難所を開設しなくてはなりません。

|

カードに次々と起こる事案が書いてあり、

それを一つずつ処理をしていきます。

例えば・・・

「明後日ポータブルトイレが30個、届きます」

「避難者北地区、 自宅全壊、家族4人と犬2匹、父38歳、母36歳、姉8歳、弟6歳」

「避難者南地区、 自宅半壊、夫婦 夫85歳、妻84歳、夫は認知症」

「避難者 バス旅行中被災、東名高速道路から歩いて避難所へきた」

などなど、次々と避難者がきたり、指令があります。

それをどのように対応し処理していくか、

みなさん頭をひねりながら、抱えながら・・・

ゲームが進みます。

さらに条件は過酷になり、

電気、水道は不通。

下水道は不明です。

時は刻々と過ぎ、暗くなり始めました。

電気はつきません。

トイレ水も流れません。

下水管も不明と言うことで、

例えばプールの水でバケツの水で流しても、

もしかしたらそのうちあふれてしまうかも・・・

みなさん頭を抱えてしまいました(T_T)

さらに次々と避難者がやってきます。

「避難者南地区 自宅半壊、家族4人とウサギ2羽。

父、母、子供2人、うち1人がぜんそくの発作で治療が必要」

「近所の○○工場、避難所として工場を開放しているが、

50人分の食料と毛布を要望」

次々と起こる出来事を処理していかなければなりません。

それでも、ゲームを進め、

みなさんもお互い積極的に意見を出し合うようになり、

次第に事案の処理が早くなってきました。

防止危機管理課の方にアドバイスをもらいながら、

様々な世代の方の意見やアイデアも出てきます。

「避難者南地区、 幼児2人。両親は不明。近所の人がつれてきた。」

というカードには、

近所の顔見知りの方のそばに配置して、みんなでみてもらったらどう?

など、意見を出し合い進めていました。

また体調を崩している人や、感染のおそれのある人などは、

体育館ではなく、教室を利用するように考えました。

ゲーム終盤の頃には、

校庭の敷地内の様々なところに気付き、

工夫して対応する意見も多かったです。

災害への備え、災害への対応は、

実際に起きてみないと分からないですが、

今回の講座で少しでも災害について考える機会を持ったことは、

もしものときに、ずいぶんと役に立つのではないでしょうか。

皆さん、とても真剣に取り組んで頂きました。

ご参加された皆さま、大変お疲れ様でした。

今回の講座を期に、災害に対する備え、対応を

地域みんなで考えていけるといいなと思います。